世の中の話題にフォーカス みんなの経済マップ Vol.1「半導体」 「はじめての半導体」編

みなさんこんにちは。経済調査室の橋本です。今回から「みんなの経済マップ」と題した連載をお届けします。ここでは、はじめて経済の話題に触れる初級者の方から、もう一歩踏み込んで知りたい中級者の方へむけて、いま注目のテーマについてお伝えします。経済をより身近に感じながら、わたしたちの現在地や未来の行く先を考えていきましょう。

<プロフィール>

橋本 裕一(はしもと ゆういち)

地方銀行を経て、2018年レオス入社。パートナー営業部にて国内外の金融機関、機関投資家への投信および投資顧問営業に従事。

2020年より経済調査室にて、経済や株式市場の調査を行なう。

第1回のテーマは「半導体」です。

名前は聞くけれど、いったいどんなもので、日本経済にとってどんな意味を持つのか、よくわからないという声も耳にします。ぜひこの機会に一緒に学んでいきましょう。

「はじめての半導体編」「半導体が注目されている理由」の2つにわけてお届けします。

なお、半導体の分類や製造過程の説明は、理解促進のためかなり簡略化していますので、ご承知おきください。

今回のPOINT

- 半導体は何に使われどんな働きをしている?

- 誰が作っている?日本の得意分野は?

半導体は何に使われどんな働きをしている?

スマホなどの電子機器を分解してカバーを開けると、中に緑色の基盤があり、細かい部品や回路が並んでいます。

その中に、黒くて四角い、ムカデの足が生えたような物体があります。

この中に半導体チップは入っています。

半導体はこんな場面で働いています。

皆さんが外出中、Googleマップで行き先を検索するとします。

スマホの画面上には現在地が表示されますが、その地図データは当然スマホの中には存在しません。

Googleのサーバーにデータを読み込みにいき、送ってもらったデータを「記憶」装置に一旦書き込みます。それを「演算」装置が読み込んで、矢印を現在地に出すよう命令します。

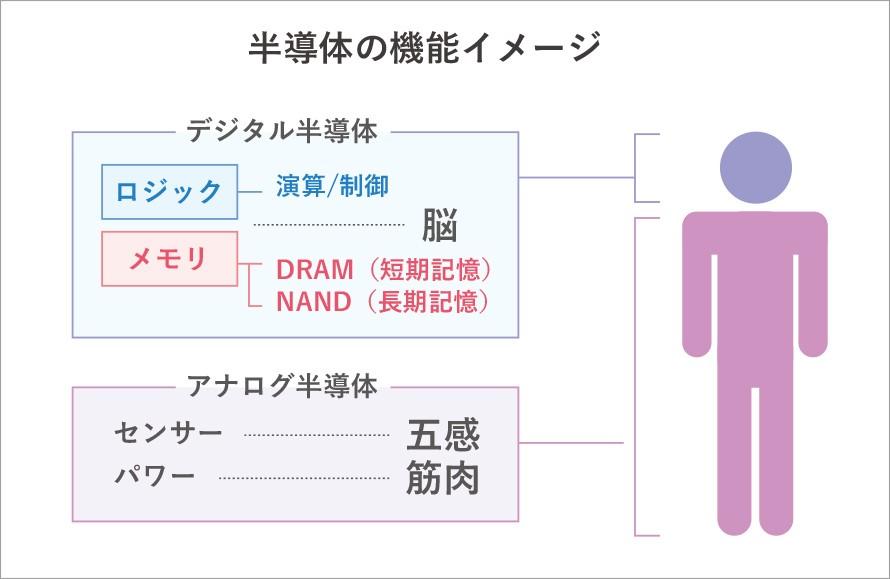

「半導体」の働きとしてまず覚えておくべきは、この「記憶」と「演算」の2つの役割です。前者をメモリ半導体、後者をロジック半導体と呼びます。

人間の脳は1つで演算も記憶も両方できます。しかしコンピュータはそれができません。

計算(=演算)をする脳と、その計算結果を「ちょっと一瞬持ってて」と短期的に預かる(=記憶する)脳の2つが必要になるのです。この繰り返しで、デジタルデータは処理されます。

半導体は人間の機能を代替するものとも言われます。

ロジックが思考する脳です。メモリはもう一つの脳として、作業中に一時預かりする短期記憶と、電源を切ってもずっと保存し続ける長期記憶を担います。

その他にも、センサーやパワー半導体というものがあります。

Googleマップでいえば、自分がどこにいるのかGPS(人工衛星からの電波で、地球上での現在位置を測定する装置)で知覚するわけですが、これはセンサーの役割で、人間の機能に例えると五感です。

パワー半導体はいわば筋肉の役割です。電車が発進するときにウィーンウィーンと音がすると思いますが、そのモーターを動かす働きをします。

ロジックやメモリは、ものすごく小さい上に高機能なので、スマホも手のひらサイズで存在しています。この高性能化を「微細化」と呼びます。

半導体チップの元になる材料のシリコンウェハ(金~銀色っぽい薄い円盤)に盛り込む情報を増やすため、ウェハ上に回路を描く線の細さをどんどん細くします。最先端の「7ナノ」とか「5ナノ」と耳にするのはこの線の細さのことです。

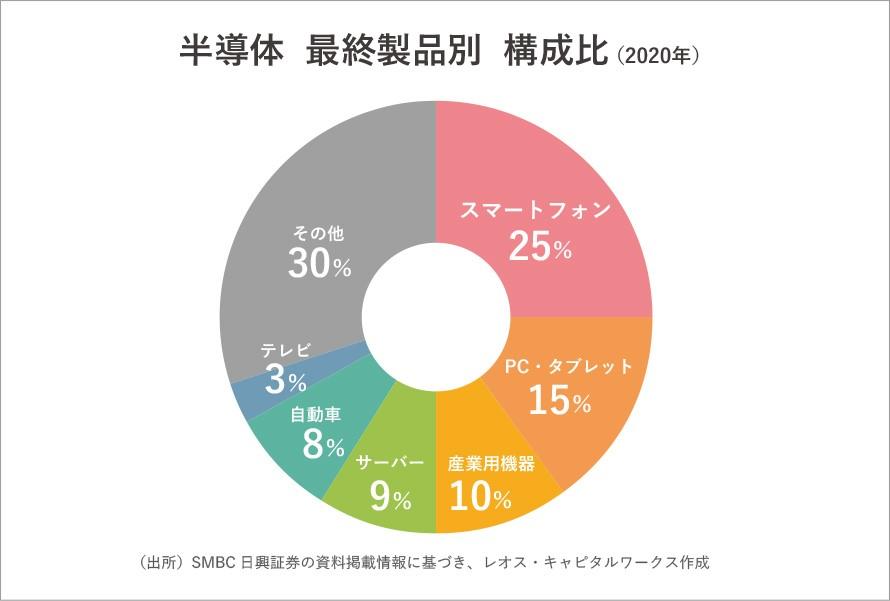

このように半導体の発明や微細化の進展がなければ、日常的に使う、スマホ、パソコン、テレビ、ゲーム機、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、カーナビ、交通系ICカードなど、あらゆるものが今の形(小型、低消費電力、高速処理)では存在していません。

誰が作っている? 日本の得意分野は?

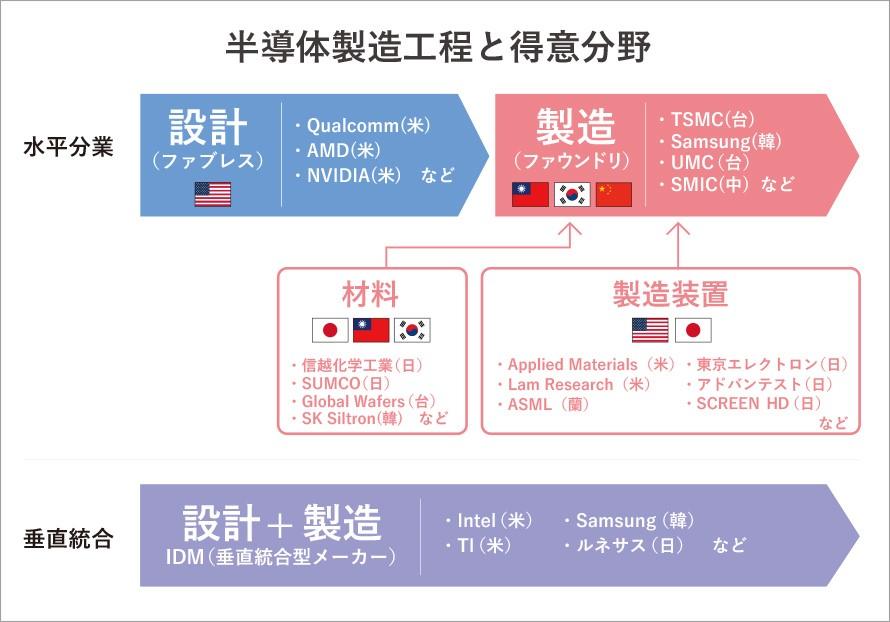

ファブレス:

工場を持たず、半導体製品の設計を専業とする。製造はファウンドリへ委託する。米国企業が強い。

ファウンドリ:

ファブレスからもらった設計図に基づき、製造を専業とする。台湾、韓国、中国などのアジアメーカーが活躍。代表企業が台湾のTSMC。

かつて、世界の半導体メーカーの中心は日本でした。

日本の世界シェアは50.3%(1988年)、売上TOP10にはNEC、東芝、日立など6社がラインクインしていました(1992年)。

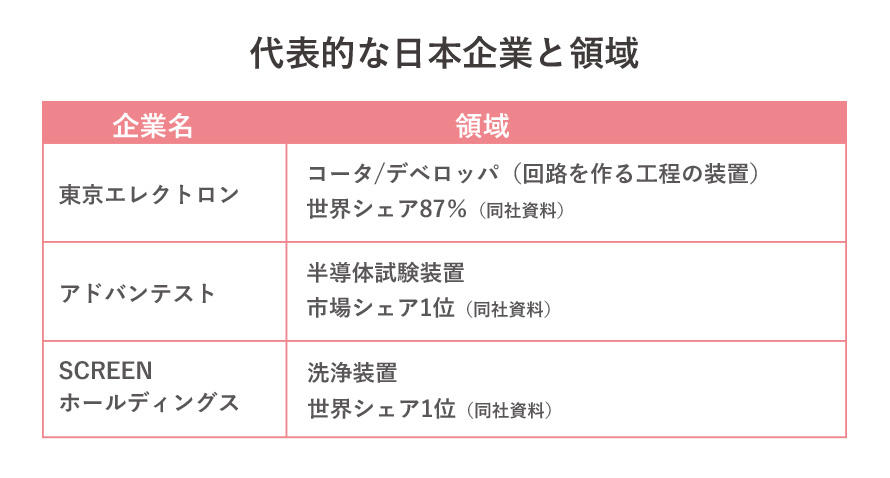

しかしその後、メーカーとしての日本の地位は低下し、現在の得意分野は「製造装置」と「材料」になっています。

製造装置とは、工場で使う半導体を作るための機械です。材料は、半導体のもとになる素材や、作るときに必要な薬剤などです。

製造装置は米国に次いで、日本は第2位の地位にいます。

TSMCも東京エレクトロンがいないと最先端の半導体は作れません。

材料に関しても、日本は「シリコンウェハ」のシェアが約6割(まともにウェハを作れるのは世界で5社ほど。そのうち信越化学工業とSUMCOで約6割)といった具合です。

日本の製造装置メーカーや材料メーカーが強いのは、以下の理由です。

①要求への対応:

かつて日本の半導体メーカーが強かったとき、彼らの要求に応えるなかでノウハウを蓄積した。顧客の要求を100%表現して出す日本的なビジネス志向に合っている。

②新規参入障壁の高さ:

工場や生産ラインに〇兆円単位の設備投資がかかるなか、わずか数億円の装置であればセカンドプロバイダものを使わず、トッププロバイダの装置を使う。材料も、1000近い工程があるなかで、1工程の材料を変えて全工程が駄目になるリスクは取らない。

③職人芸(材料):

ノウハウがデジタル化されておらず、レシピ的に真似することが難しい。AとBの2つの薬剤を、それぞれコップとコップに入れた量で合わせると出来る材料が、ドラム缶とドラム缶の量にして合わせると上手く出来ない、といったことがあるなど化学反応の起こり方も絶妙に難しい。純度や精度に関して、とにかく品質が高いのが日本の材料。

こうした得意分野の一方、日本は先端ロジック半導体の設計・開発能力は有しておらず、生産能力も40nmに留まっています。TSMCは7nm~5nmなどの能力があり、日本より10年以上進んでいるとされています。

次回は、半導体がなぜ今マーケットで注目されているのかや抱えている課題・世界での立ち位置についてお伝えしていきます。

※当記事のコメント等は、掲載時点での個人の見解を示すものであり、市場動向や個別銘柄の将来の結果を保証するものではありません。ならびに、当社が運用する投資信託への組み入れ等をお約束するものではなく、また、金融商品等の売却・購入等の行為の推奨を目的とするものではありません。

同じタグの記事を検索

#みんなの経済マップ