いよいよ日本にもインフレの波がやってきた【今が日本の転換点?インフレで変わる日本株!】#1

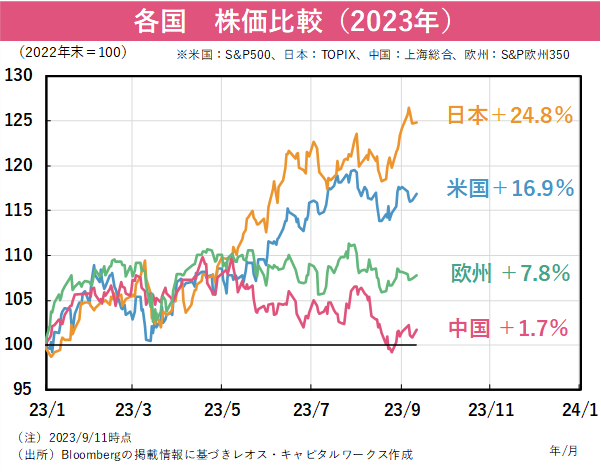

2023年は、日本株にとって転換の年だといえるかもしれません。

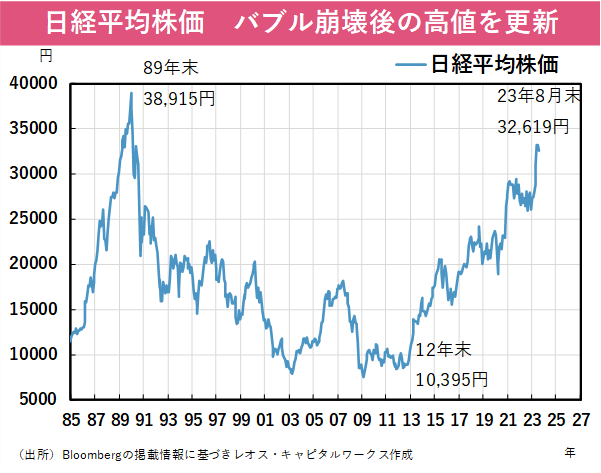

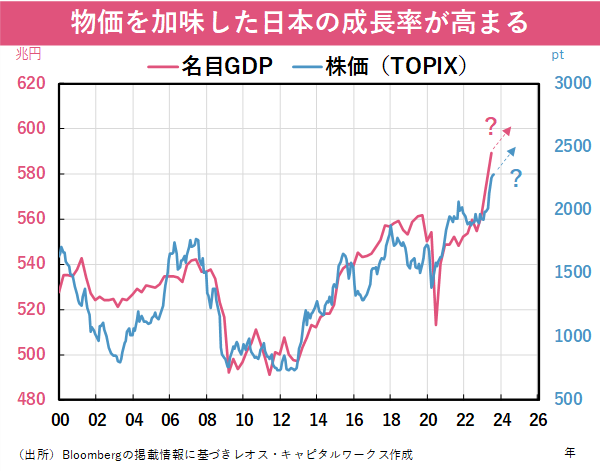

日経平均株価※はバブル崩壊後高値を更新、ニュースではインフレや大手企業の賃金上昇が話題になるなど、どうやらこれまでとは様子が異なるようです。

日本株にいったい何が起きているのか?この流れは今だけのものなのか?

この連載では、レオスのエコノミストやファンドマネージャーが日本株の今と未来への考察を語ります。「日本株のことが気になるけど、よくわからない」「いまから買っても間に合うの?」といった疑問について、一緒に考えていきましょう!

担当:経済調査室・マーケットエコノミスト 橋本

聴き手:レオス営業部兼ひふみ営業部 三田村

2023年の日本株について

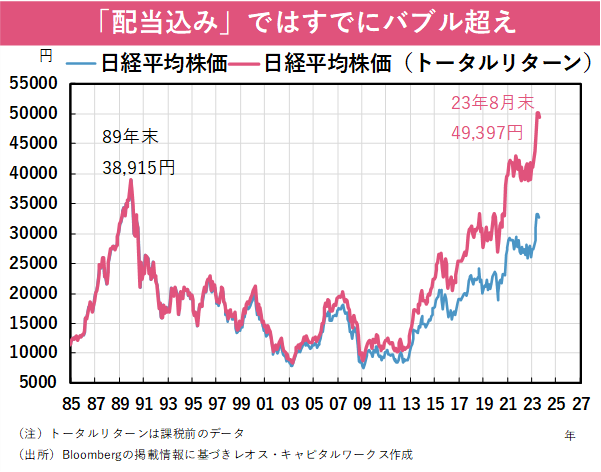

日経平均株価の水準は、「配当込み」の数字を見るとバブル時の高値を超えています。

株は配当を出した翌日、配当を出した分だけ価格が下がります。皆さんが普段目にする株価や日経平均株価などの指数は、配当支払い後の数字なのです。一方で「配当込みの株価」に着目することも大切です。

投資信託も実は株の配当金を受け取りながら運用をしています。つまり、投資信託の価格(基準価額)には配当金の分も含まれていることになりますので、日経平均株価などの指数と比較する場合は「配当込みの指数」を見ることが大事なんです。

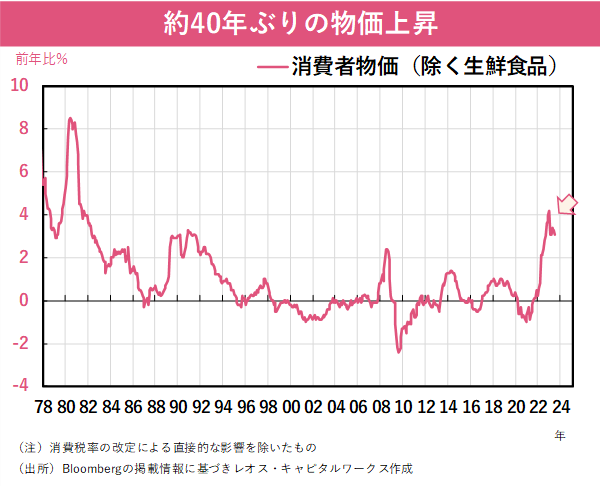

物価をとりまく環境の大変化

それによって、企業や消費者の行動が大きく変わる転換点に来ています。

日本はエネルギーや食品、原材料などを輸入に頼っています。もともと日本のインフレは、こうしたものを輸入することによって海外のインフレを間接的に輸入する形となっていました。

ただ、今年はこれまでと違って国内で「ある動き」がみられました。それは、日本の企業が横並びに値上げをしたということです。

これまで日本企業は「自分の会社だけが値上げをすると、消費者が離れてしまうのではないか」という観点から、なかなか値上げに踏み切れずにいました。しかし、2022年から2023年にかけて多くの企業で商品やサービスの値上げをする動きがありました。

その結果、意外と消費者は離れなかった。これは企業にとって大きな成功体験となり、「値上げできる」という意識の定着につながりました。

そのノルムの変化が重要です。ノルムというのは、物価に対して、社会の人々が共有している、「こういうのが当たり前だよね」という共通の考え方です。

これまでの日本は、モノの値段は昨日と変わらない、家賃は契約更新して何年住んでも変わらないのが当然だと思っていました。

一方でアメリカでは、昨日よりもモノの値段が上がるのが当然、賃貸契約の更新があると家賃が上がるのも当然だと考えられています。物価に対する「これが当然」という前提の意識が、日本でもアメリカのように変わってきています。この意識の変化が日本株転換の大きな要素だと思います。

こうした消費者物価の上昇に加えて、人手不足問題による賃金の上昇があります。

少子化により労働人口が減少していく中で、これまでは女性や高齢者の労働参加率の伸びがみられました。しかし、これ以上は伸びづらい環境になってきています。人手不足が加速すると労働者はよりよい環境を求めて、働く場所を選ぶようになります。そうすると企業側は、賃金を上げないと働く人を集められないという状況になっていきます。

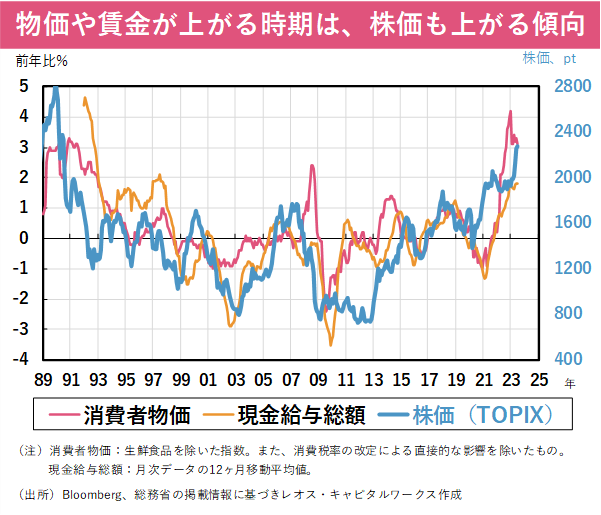

おおらかに連動して推移していることがわかると思います。

株価が上がるときは景気がよく、企業は賃金を上げやすい。反対に賃金が上がれば、人は消費に積極的になり、景気が良くなって株価も上がる。これは「鶏が先か卵が先か」のような議論で、株価と賃金の上昇どちらが先と言い切るのは難しいのですが、その両面いえますよね。

インフレの世界は行動しないとシビア

デフレの時にはモノの値段が下がることで、相対的にお金の価値は上がっていきます。買い物を先延ばしにして何も行動せず、お金も銀行に預けっぱなしでさぼっていても問題ありません。

一方で、インフレになるとモノの値段が上がり、どんどんお金の価値が下がっていくので、より所得をふやすための自己投資や、早めにモノを買う、投資をするなど、何か行動しないといけません。

企業にとっても、お金を借りてでも事業拡大のため投資をしたほうが得という考えになります。

先に借金をしても、インフレによって将来自分たちの会社の商品価格は上がっていくので、借金を返しやすくなっていきます。そう考えると、どんどんお金を借りて投資をした方が得という世の中になります。

それから、モノやサービスの値段が上がることで、私たち消費者は「これであればお金を払って購入してもいい」と思うものと、「これは購入する価値がない」と思うものが分かれてくるでしょうね。

例えばスーパーで、日々1円単位にこだわって買い物をしている人が、ディズニーランドでは1万円、2万円の高い金額を気にせずに使ったりしますよね。このようにお金を使う場所も選別されてくると思います。

それから、お給料が上がっていけば当然社員、労働者の取り合いにもなります。給料の安い会社に、働きたい人は集まりませんよね。そうしたこともあって、働く人の待遇を改善することや人的資本の重要性に、企業や経営者が気づき始めたのです。お給料を上げることはもちろん、社内の研修制度を充実させたり、福利厚生を拡充して社員を大切にすることが、企業にとってもプラスになるという考え方です。

これも日本株の中長期の動きに影響を与える、大きな変化だと思います。

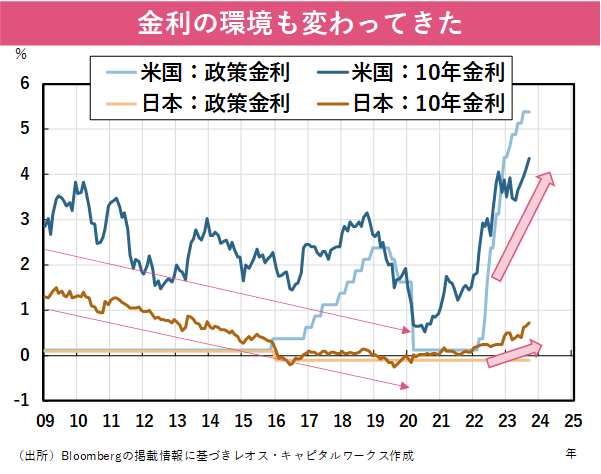

この薄い青い線はアメリカの政策金利です。今回の利上げはこれまでのトレンドを上抜け、数十年ぶりに高い金利になっています。

金利の変化は投資家の行動にも影響を与えます。

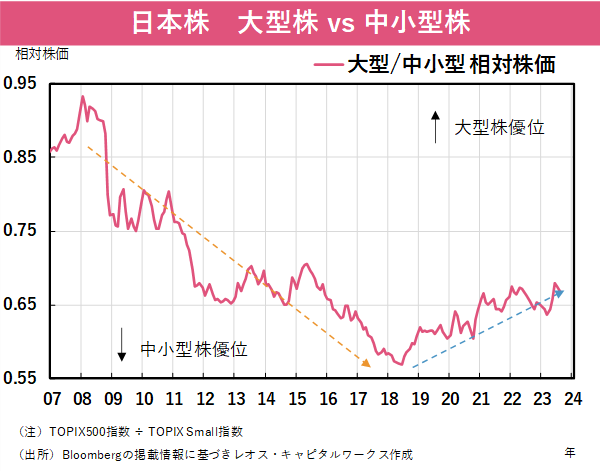

下の図は、日本株で大型株と中小型株どちらが優位かを比べたものです。

基本的に金利が低下していく局面は中小型株が買われやすく、金利が上昇していく局面は大型株が買われやすい傾向にあります。

今後日本の金利も上昇していくと考えると、これまで売られてきていた大型株やバリュー株が買われやすくなると思います。その動きは続いていく可能性が大きいのではないでしょうか。

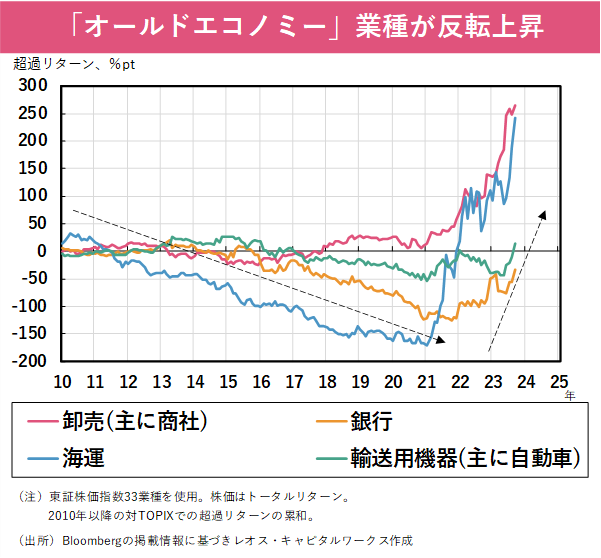

物価や金利の前提が変わってくると買われやすくなるのは「オールドエコノミー」と呼ばれる企業群でしょう。例えば商社や海運、銀行、自動車といった日本経済において長い歴史を持つ産業です。

過去10年間くらい売られ、TOPIXに対して株価が振るわなかった銘柄が、ここ2年くらいで急に買い戻されています。

こういったバリュー株優位の動きは、まだしばらく続くのではないかと考えています。

次回は「米国株と日本株」をテーマに、日本企業がどんな状況にあるのかをお伝えします。ぜひご覧ください。

※日経平均株価に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社日本経済新聞社に帰属します。

※TOPIXの指数値およびTOPIXに係る標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXに係る標章または商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。

※各指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。

※当記事のコメント等は、掲載時点での個人の見解を示すものであり、市場動向や個別銘柄の将来の結果を保証するものではありません。ならびに、当社が運用する投資信託への組み入れ等をお約束するものではなく、また、金融商品等の売却・購入等の行為の推奨を目的とするものではありません。