アメリカに負けていない!日本の巻き返しは始まっている【今が日本の転換点?インフレで変わる日本株!】#2

2023年は、日本株にとって転換の年だといえるかもしれません。

日経平均株価※はバブル崩壊後高値を更新、ニュースではインフレや大手企業の賃金上昇が話題になるなど、どうやらこれまでとは様子が異なるようです。

日本株にいったい何が起きているのか?この流れは今だけのものなのか?

この連載では、レオスのエコノミストやファンドマネージャーが日本株の今と未来への考察を語ります。「日本株のことが気になるけど、よくわからない」「いまから買っても間に合うの?」といった疑問について、一緒に考えていきましょう!

担当:経済調査室・マーケットエコノミスト 橋本

聴き手:レオス営業部兼ひふみ営業部 三田村

「米国株でよくない?」いや、日本も負けていない

そうですね(笑)『とりあえず株だったら米国株を買っておけばいいんじゃん。』と思う方も多いと思います。私も基本的にはその考え方に賛成です。

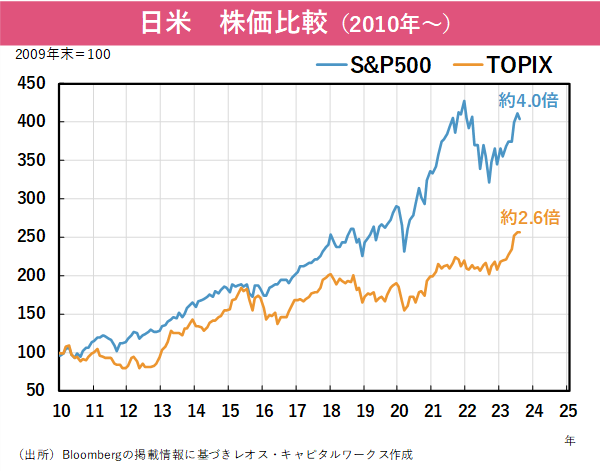

実際、過去10数年間の株価の伸びを見てみますと、米国株の方が日本株よりも大きく伸びています。

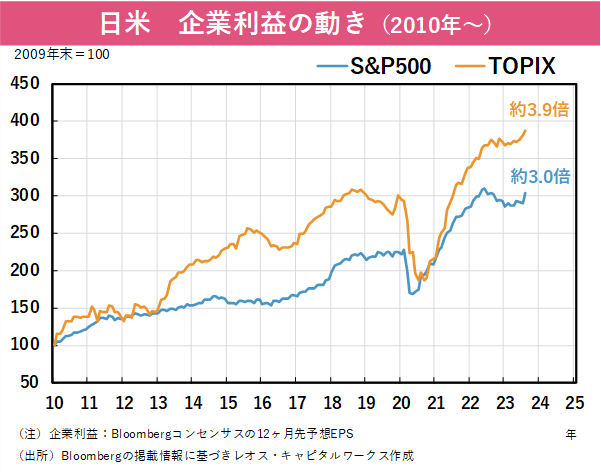

一方で、これは2010年からの日米の企業利益の伸びです。

このグラフは、世界中のアナリストが調査した結果をまとめた利益の予想の伸びです。実は利益の予想の伸びは、日米であまり差がありません。

株価は比較的大きく米国に差をつけられていましたが、利益の伸びに関してはむしろ、少し日本の方が大きいぐらいです。

株価は、

株価=EPS(1株あたり純利益)×PER(株価収益率)

という式で表すことができるとセミナーでもよくお伝えしています。簡単にいうと、「企業の業績」と「期待値」を掛け合わせたものが株価です。

これまでの日本株が米国株に劣後していたのは、特にPERの方の差、つまりマーケットからの期待値に差があったことが大きな要因です。

2010年代から2020年の初頭はスマホの世の中で、評価されたのはITに関連する業界でした。メガテックといえば米国の企業ですので、この10年は米国の方がマーケットからの期待値が高かったということになります。

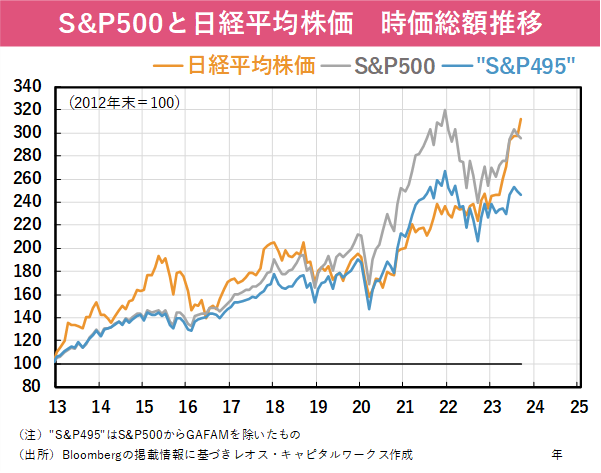

この灰色の線は、米国のS&P500で、黄色が日経平均株価です。

この青い線は、S&P495(米国のS&P500から、GAFAMといった大手のハイテク企業を除いた時価総額)の推移を過去10年で見たものです。

2013年を起点に考えると、直近の日本株のパフォーマンスが良いこともあり日経平均株価とS&P500は大体同じくらいのパフォーマンスになっています。さらに、大手のハイテク企業を除けば、むしろ米国株よりも日本株の方がパフォーマンスとしては良いという実態があります。

巨大なIT企業があるというのが米国の強みではありますが、それ以外の分野・業界であれば日本株も負けない魅力があるのではないかと思います。

また、日本株が優位になるか米国株が優位になるかは、金利にも関係しています。

過去十数年、基本的には金利が下がってきましたが、ところどころ金利が上がる局面では、日本株の方が米国株に対して優位に動くことがありました。今後どんどん金利が上がっていく局面ではないかもしれませんが、米国の金利が高止まり、あるいは日本の金利も上がってくると、米国株に対して日本株が優位になる可能性は十分あると思います。

海外投資家は気が付いた 「日本いいね。」

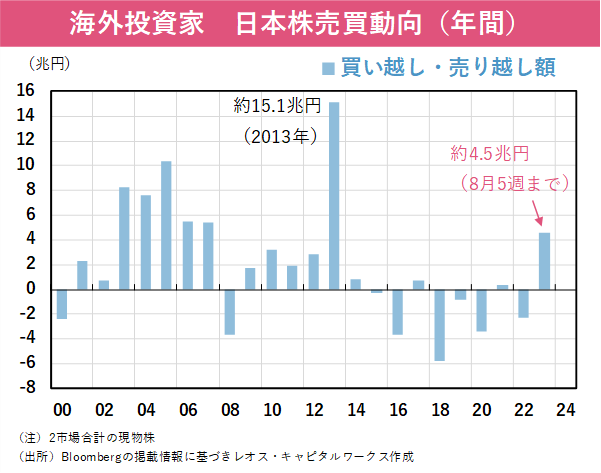

現在の日本株の変化に気付き、どんどん買っているのは海外の投資家です。

結局株というのは最終的に誰かが買ってくれないと上がりません。今年、日本株を買ってくれたのは海外の投資家なんです。

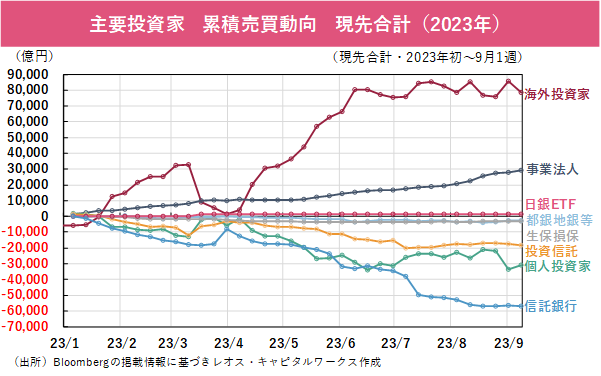

この図は日本株の売買動向を表したものです。

証券会社の方と話しても、これまで知らなかった海外のお客さんからの注文や、『日本株の話を聞かせてくれないか』という問い合わせがあるそうです。レオスにも海外の投資家からの問い合わせがふえています。

実際に海外の証券会社や運用会社で、日本株のアナリストを増員したり、中国株担当から日本株の担当に配置換えをするという話もきいています。

実は、「買い手の質」が今の日本株の底堅さを物語っていると思います。

まず、売り越している投資家を見てみましょう。

一番日本株を売っているのは、信託銀行です。信託銀行が運用している資金は、私たちの年金です。

年金を運用している機関は、日本株に投資をするウエイト(割合)が決まっています。例えば、GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)の場合、日本株はポートフォリオ全体の25%目安と決まっているので、今年のように日本株がどんどん上がっていく局面では、日本株のウエイトを25%に戻すために、機械的に売らないといけません。

なので、日本株がネガティブだと思って売っているわけではなく、あくまでポートフォリオの調整のために機械的に売っています。

それから個人投資家です。個人投資家の投資行動は、基本的に「逆バリ」。

相場が上がると売却し、下がると買います。

つまり、株価が上昇している局面で一時的に相場が下がったとき、「押し目買い」をしてくれるのが個人投資家です。

買い越しているのは海外投資家以外に、事業法人がいます。これは一言で言えば、企業による自社株買いです。「自社株買い」とは、企業が自己資金を使って、株式市場から自社の株式を買い戻すことをいいます。

このように、相場が下がった時に個人投資家が押し目買いをしてくれたり、近年は企業の自社株買いが進んでいることもあり、日本株の底堅さに繋がっています。

次回からは、日本株変化のドライバー2つ目、「企業の意識改革」をテーマにお届けします!

※日経平均株価に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社日本経済新聞社に帰属します。

※TOPIXの指数値およびTOPIXに係る標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXに係る標章または商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。

※各指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。

※当記事のコメント等は、掲載時点での個人の見解を示すものであり、市場動向や個別銘柄の将来の結果を保証するものではありません。ならびに、当社が運用する投資信託への組み入れ等をお約束するものではなく、また、金融商品等の売却・購入等の行為の推奨を目的とするものではありません。