【ひふみが図解でカンタン解説】ゼネコンの仕事と株価の関係がすっきりわかる!【ひふみの放課後トーク】

ビルや工場、学校など、大きな建物ができるまでには、たくさんの人の力が必要です。その中心になるのが「ゼネコン」とよばれる会社。今回は、そんなゼネコンの仕事と、最近の動きについて、ひふみのファンドマネージャー・内藤の話をもとに、わかりやすく紹介します。

(この記事は2025年6月12日に公開した動画の再編集です。記事内のデータは動画収録当時を基準としています)

ゼネコンとは?

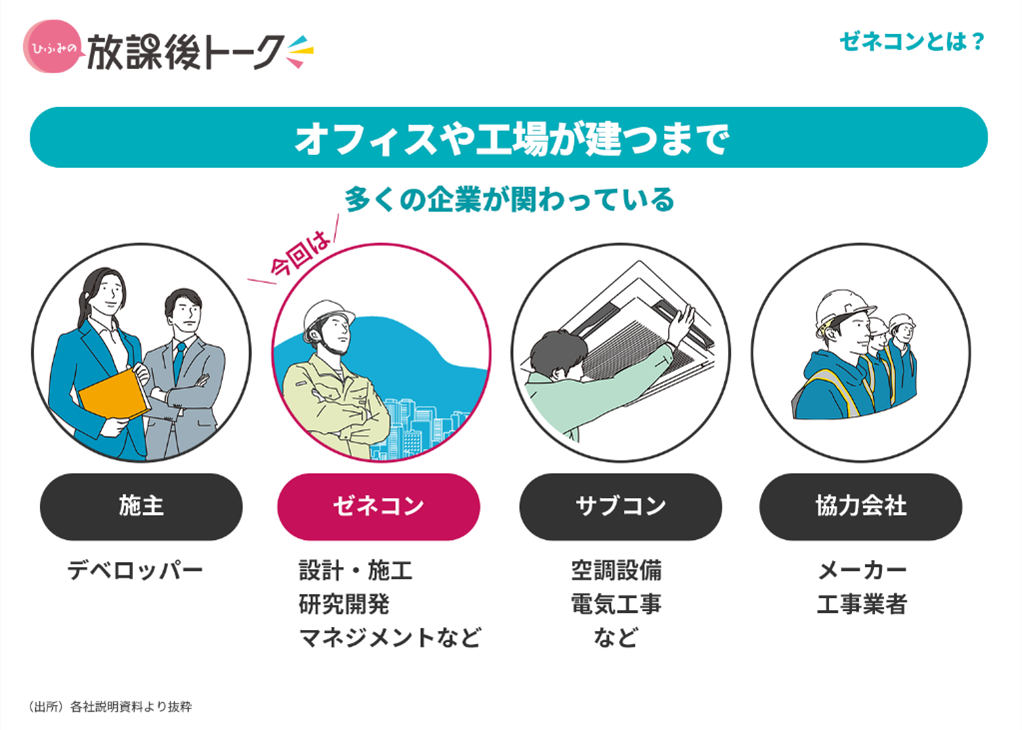

ゼネコンはたとえるなら「建築の総合プロデューサー」。建物をつくりたい人(デベロッパー=企業や町づくりの会社)から仕事をうけて、工事の計画や管理、実際の建てる作業までまとめて行う「建てるプロ」。

最近では、オフィスビルや病院のような建物(非産業系)や、工場や物流センターのような施設(産業系)の工事で、それぞれやり方がちがってきています。とくに職人さんが足りない中で、ゼネコンの仕事がとても大事になってきていて、工事の単価(お金)も上がっています。

ゼネコンの今

あしもとの業績を見ると、各社の利益も少しずつ回復してきています。特に、これまで赤字だった国内のビル建設などで黒字化が進んでいて、全体として明るい変化が見えてきました。以前よりも「ちゃんともうけが出る仕事」が増えてきたというのが、いまの流れです。

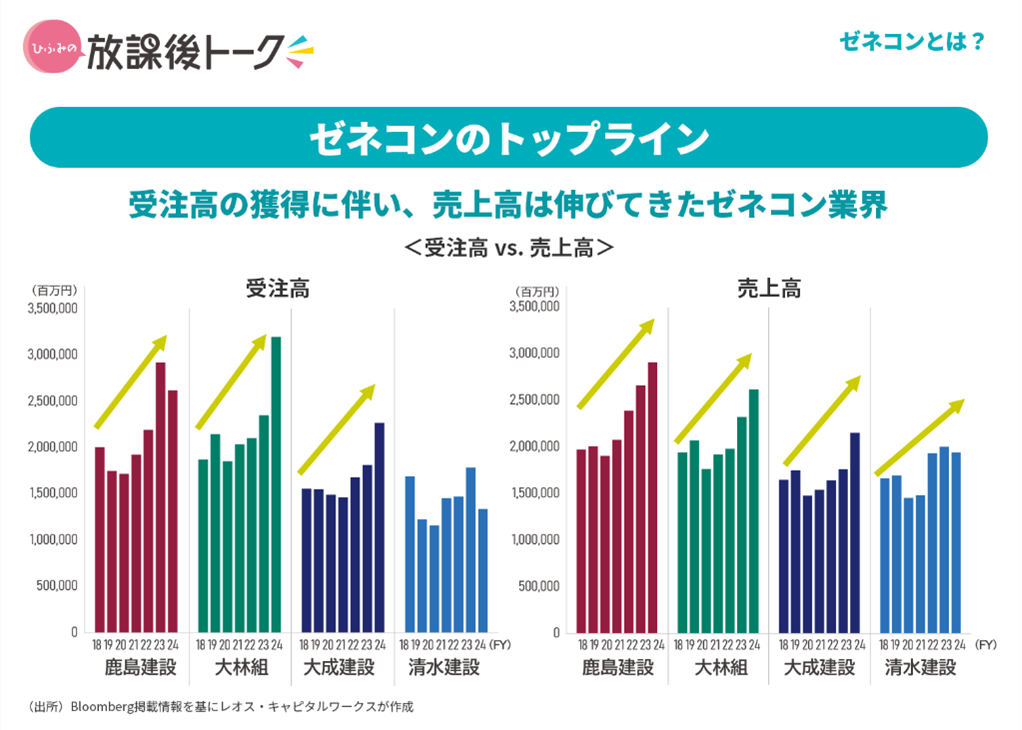

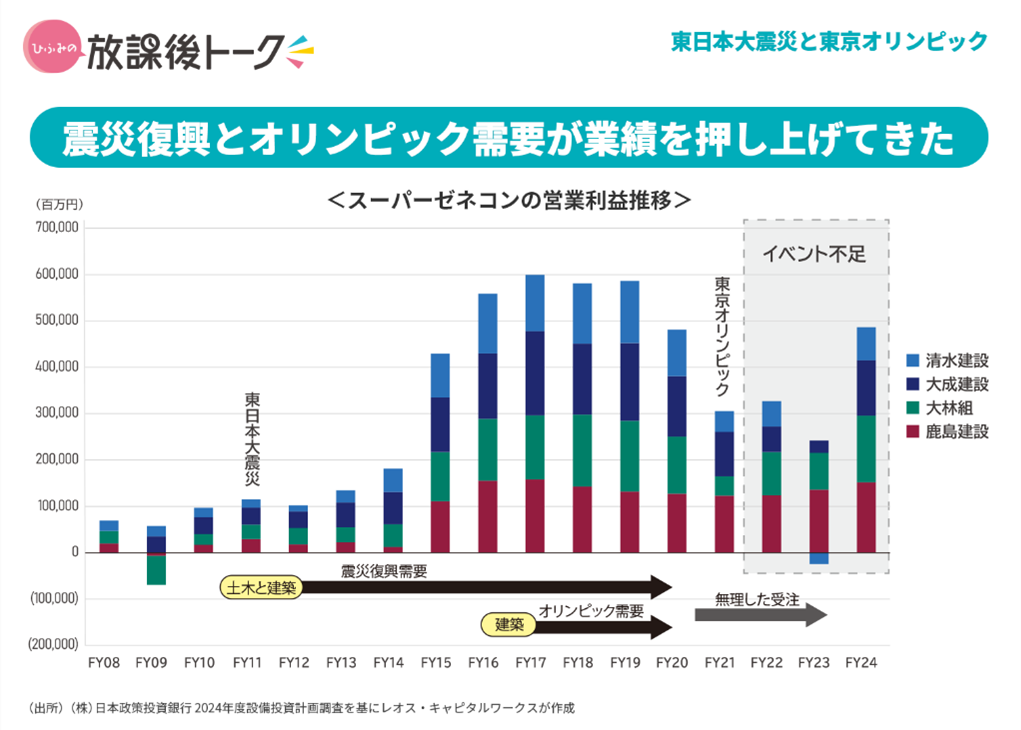

ゼネコンにとって大きな受注につながったのは、2011年の東日本大震災と、2021年の東京オリンピックのときです。災害からの復興や、大会に向けた建設ラッシュで、受注がふえたのです。

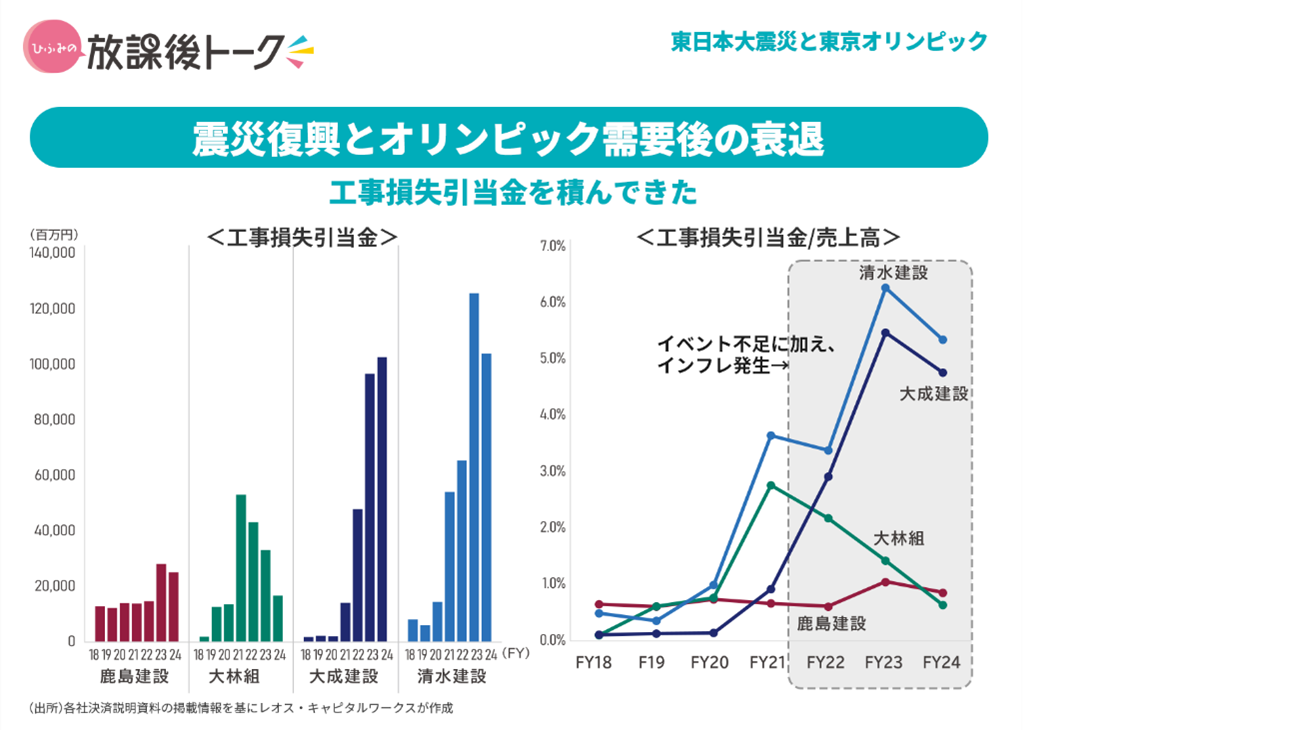

しかし、そのあとは大きなイベントが少なくなり、仕事をかかえるために無理に安い工事を受けたり、インフレで材料費が高くなったりして、赤字になる工事も増えました。会社によっては「この工事はもうけが出ません」とあらかじめ見込んで、引き当て(工事損失引当金)をするところもありました。

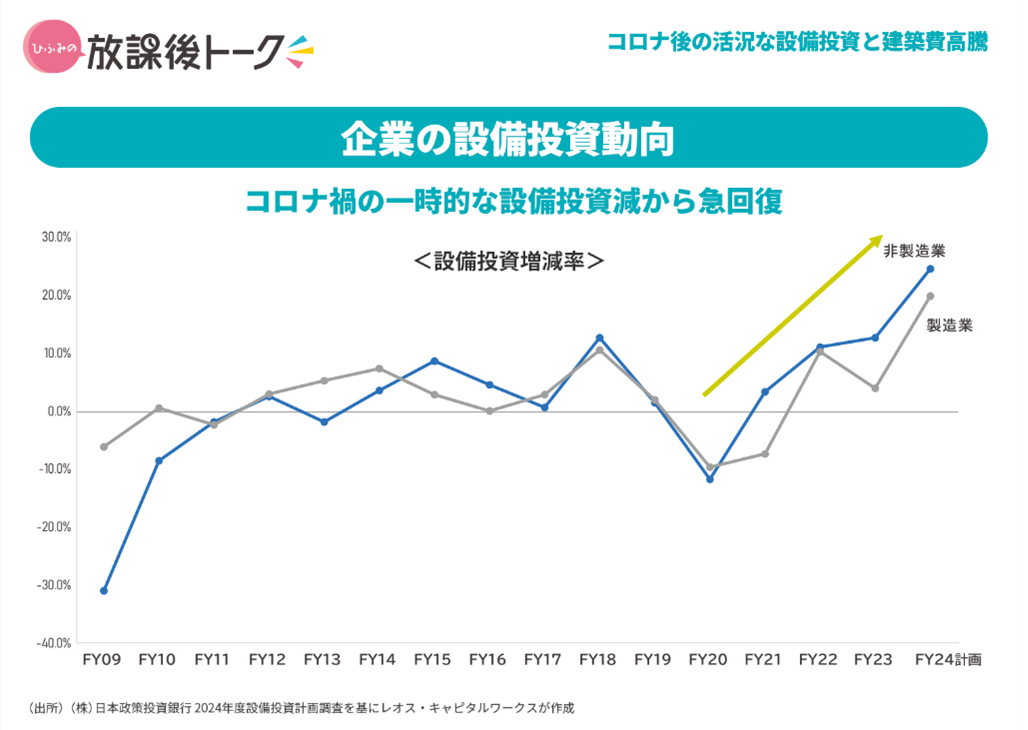

それでも最近は、コロナ後に企業の工場やオフィスを新しくする動きが出てきて、ゼネコンの仕事も増えてきています。以前は赤字だったビル工事でも、今は黒字になってきていて、株価(会社の評価)も上がってきました。中でも、大林組や清水建設、大成建設などは回復が目立っていて、鹿島建設のように、ずっと安定して利益を出してきた会社もあらためて注目されています。

これからの注目は、大阪・関西万博や、カジノをふくむ大きな施設(大阪IR)といった新しいプロジェクト。さらに、最近はインフレに合わせて価格を調整できる契約もふえてきて、ゼネコンにとってはよい流れがきています。ただし、工事にかかる費用が上がりすぎると、お金を出す企業が「やっぱり今はやめておこう」となるリスクも。だからこそ、これからはただ数をこなすだけでなく、しっかり利益を出せるかどうかがカギになってきます。

今のゼネコン各社は、過去に受けたもうけの出にくい工事の割合が少しずつへってきていて、これから出てくる新しい仕事は利益が出やすくなっている」と見ています。過去の赤字からの回復と、これからの採算のいい仕事の両方が期待できる今は、ゼネコンにとって“追い風”のタイミング。とはいえ、今後も建設コストの上昇や景気の動きには目を光らせながら、じっくり見ていく必要がある業界です。

- ゼネコン利益率の違い、長期的に見るとどうなのか?

- 大手ゼネコン各社の戦略の違い

- 株価動向は?

解説者:レオス・キャピタルワークス 国内株式戦略部長 内藤誠

同志社大学、東北大学大学院理学研究科数学専攻修了後、三井住友信託銀行に入行。 2018年、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社へ出向。定量分析やクオンツファンドの開発・運用に従事。東京都立大学大学院経営学研究科に在籍し、数理ファイナンスや実証ファイナンス、機械学習分野での研究活動に従事。2022年1月にレオス・キャピタルワークス入社。

>>>インタビューはこちら

今ご覧いただいているひふみ公式Webサイトでは、ひふみの投資の考え方や、具体的なファンドの情報もくわしくご紹介しています。気になる方は、商品ラインナップでひふみシリーズをチェック!

直接販売の口座開設はこちら

※当記事のコメント等は、掲載時点での個人の見解を示すものであり、市場動向や個別銘柄の将来の動きや結果を保証するものではありません。ならびに、当社が運用する投資信託への組み入れ等をお約束するものではなく、また、金融商品等の売却・購入等の行為の推奨を目的とするものではありません。